目次 に戻ります

悲劇の言語学者

ニコライ ネフスキー と その家族の物語

本編は『天の蛇』加藤九祚(きゅうぞう)著、河出書房新社の1976年初版に対する読書ノートであり、周辺記事の記録をも目的としている。 当該書および新聞記事よりの直接引用部分は焦茶色の着色表記とした。

公立AH高校1992年度『紀要』に掲載したが、ホームページ再録にあたり、誤字、ならびに若干微句の訂正を加えている。ただし、当時における事実の把握や自分の認識方法、ならびに論旨にかかわる修正はせず、記述への追加は末尾「補記」〔最終記入日 2011.01.01. 岡井隆「ネフスキイ」まで〕においておこなった。

□□□ ネリ来日のニュース・序に代えて

いくぶん時間のたった話である。

ある日、新聞を読んでいて、片隅のほんの小さな記事に目がとまった。『ニコライ・ネフスキーの遺児であるネリさんが成田に到着、縁(ゆかり)の人たちと会い、また歓迎会も予定されている…後略…』というような意味のことであった。 気になる記事だったので気をつけていたところ、数日後に続報が載った。

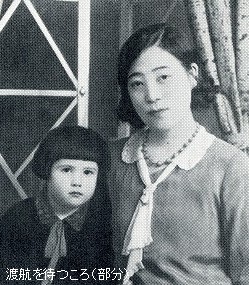

それは三枚も写真が載せてある大きな記事だった。ネリさんは母と共に5歳でソ連に渡航した。その1933年(昭和8年)以来初めて日本を訪ねることがかなった。母の故郷である北海道の積丹町を訪問したり、血縁の人々すなわち母の親族にも会えたこと、また、父ネフスキーの友人やネフスキー研究家などともこの後交歓会が予定されていること、などを伝えていた。 [朝日89.07.15、部分イメージ]

60歳を越えた一人のロシア婦人の来日がなぜニュースになったのか。それはニコライ・ネフスキーに関するわりによく知られた伝記があるからに他ならない。希有の親日家であり、かつ天才的な言語学者でもあった一人のロシア人とその家族の悲劇の生涯がえがかれた『天の蛇』と題するその本を、たまたま私は読んでいた。また、その本を読んでみて私には深く感じるところがあったので、この来日ニュースは私の胸にも安堵に似た気持ちをおこさせた。

□□□ 『天の蛇』とその著者のこと

『天の蛇』加藤九祚(きゅうぞう)著、河出書房新社刊。1976年に初版が出た。

この本の末尾に付せられた著者案内によって、著者の加藤九祚氏は1922年朝鮮に生まれ、また1945~50年の間シベリア抑留の経験を持つ、という特異な経歴をもった人物であることを知った。

最初にこの著者の紹介から話を始めるのも無駄にはなるまい。別の記事を抜粋して紹介してみよう。

鳥打ち帽をかぶって、街を風のように歩く68歳は、「この春は携帯用自転車を背中にかついでシベリアを歩くよ」と意気盛んだ。 …中略…

上智大で独文学を学んでいた哲学好きな若者は工兵士官となり、(抑留の)シベリアでは作業大隊の隊長だった。バム(第二シベリア鉄道)建設のためにタイシェット地区に投入された。

「忘れたい記憶だよ」という。飢えて毒草を食べ、死にかかった兵がいた。密林での伐採作業中に脱走した三人の捕虜は仲間の一人を殺していた。「食糧」としてだった。人間であることをやめてしまいたい、と痛切に思った。

「自分の死に場所がどんな所か、知ってから死にたい」と懸命にロシア語を学んだ。…中略… 第三回大佛次郎賞を得た『天の蛇』は、スターリンの粛清でシベリアの収容所に送られて死んだ言語、民俗学者ネフスキーと、その日本人妻の生涯をたどった痛恨の書である。…中略… 自分と戦友たちの青春の記念碑でもあるシベリアの旅はなお続く。 『現代人物誌・朝日新聞1991年1月11日』 (筆者注)下線部については、ごく最近新たな事実が判明したので後の部分に詳述する。

『天の蛇』は、多くの人に会い、丹念に証言を求めて書き上げられた労作として出版当時高い評価を受けた。そしてネフスキー夫妻の死の真相など未解明の部分についてはその後も調査が行われてきた。

□□□ ニコライ・ネフスキーのこと

ネフスキーの経歴も簡便に紹介しておく。

ぺテルブルグ大(現レニングラード大)で日本語と中国語を修め、1915年に23歳で日本へ留学。柳田国男や金田一京助、折口信夫らに師事し、14年間にわたってアイヌ文化や沖縄地方の方言などの研究に努めた。

とりわけアイヌ文化の研究では、アイヌ語の修得のほか、メノコユカラ(女が語る叙事詩)やウウェぺケレ(昔話)、ウパシクマ(言い伝え)など膨大な数のロシア語訳をのこし、その論文集は『アイヌのフォークロア(民俗)』の題名で1972年にソ連で出版された。

1929年、中世中国の西夏話を研究するために[研究資料の豊富なソ連へ]と単身帰国し、レニングラード大教授に。4年後、妻の萬谷イソと一人娘のエレーナ・ニコラエブナ・ネフスカヤ[愛称ネリ]を呼び寄せたが、「スターリン大粛清」に巻き込まれ、37年10月、国家反逆罪の疑いで夫婦とも相次いで逮捕され、45年、ともに獄死。フルシチョフ時代に名誉が回復され、1962年にレーニン賞が授与された。

(筆者注)[ ]内は筆者が補う(以下においても同様)。 下線部は誤りであり、後に詳述。

□□□ 『天の蛇』・蛇の好きな!、日本ひいきのネフスキー

ネフスキーは1922年、大正が昭和に変わる1926年、その後の28年を加えて三度の宮古群島への調査旅行を行った。

三度目の宮古への旅行の後、彼は「月と不死」という題の論文を書いた。宮古島、それは弧を措く日本列島の最果ての地にあり、緯度も台湾の台北より南にある。その地理的条件の故をもって、かろうじて日本人の古代信仰の名残を比較的原形に近い形で留めることができた、と考察される「変若水(シリミズ)の儀礼」のことをとりあげた論文だった。

宮古島の人々には、元旦の黎明に井戸より若水を汲み全家族がそれを被る習慣があった。(シリミズ=変若水)と(シニミズ=死水)は音ひとつの遠いに過ぎない。事実、神の側に「ちょっとした手違い」があった結果、両者は取り違えになった、というのである。

ネフスキーは正月の民俗行事と共にあるこの古来伝承の神話が気に 入った。特に脱皮を繰り返して生き続けることから「不死」を意味する生き物とされる蛇は、彼の愛すべき動物の一つであった。

入った。特に脱皮を繰り返して生き続けることから「不死」を意味する生き物とされる蛇は、彼の愛すべき動物の一つであった。

関連して『天の蛇』に紹介されているエピソードは愉快だ。

石浜氏[純太郎=在野の民族学・言語学者]の談話によれば、あるとき氏が ネフスキー宅[大阪府布施腹見町]を訪れると、長い蛇が鴨居からぶらさがっていた。そこで蛇の大嫌いであった石浜氏は言った。

「蛇がいれば、もう君のところにはこないよ」

するとネフスキーは笑いながら答えた。

「蛇は不死の命をもつ縁起のいい生き物です。好きになって下さいよ」

ネフスキーは蛇皮の靴やステッキも愛用し、石浜氏にも自慢していた。

もっとも私が知る限りでも、昔の日本の農村ではネズミを追って屋内に入り込んだ蛇が天井の梁にぶらさがっていたり、それがドスンと落ちてくるのは珍しくなかった。ネフスキーは東北の遠野をはじめ、あちこちの農村を尋ね歩いている。そして「御大典」の折に娘イソの住む大阪に北海道の父、萬谷幸八郎が尋ねてきた。この時ネフスキーが義父に贈った物、これも蛇皮のステッキだった。

彼は元来動物が好きだったようで、このころ45円(当時の庶民の1ヶ月の生計費)もの大金をだしてポケットザルを買ってきた。最初は大ザルを10円で買ってきて家族を喜ばせるつもりだった。ところが家事を手伝う同居の妹がこの大ザルを怖がったので買って来なおしたのだった。またネコもイヌ飼われていて、結局それらもみな家の中に放し飼いにされていたのだという。

ネフスキー追悼の一巻に『天の蛇』という題が選ばれたのは、このようなネフスキーの愛すべき人柄や、かれが日本の文化への深い理解を持っていたということに、著者の心からの想いがあるからである。

□□□ 西夏=まぼろしのオアシス都市国家

中世のシルクロードの一部に「西夏」という国が興り、約190年の歴史を持った。それは過去無数に興亡を繰り返したオアシス都市国家のひとつに他ならない。

ネフスキーの言語学者としての天才ぶりがいかんなく発揮されたのはこの西夏語の解読研究によってであった。

西夏国は1227年チンギスハンによって滅ぼされた。中国人が「西夏」と呼び、またそれをモンゴル人が「タングート」と呼び、彼等自身は「大夏」と自称していたのであった。よくテレビなどに紹介のあるハラ・ホト(カラ・ホト=黒城)とは西夏の首都の一つのことである。オアシス都市国家群の中では最も東寄りに位置する西夏では、中国文化圏の影響下に漢字習得の便があった(朝鮮・日本を想起することができる)にもかかわらず、複雑な固有の文字が創作され、独特に「西夏語」が表記された。

この言葉と文字は西夏国消滅の後しばらく残ったが、やがて砂の中に消えていって、誰からも忘れ去られた。

長い時間が過ぎた。そして19世紀の中頃になって、「シナ学」をベースにしながら英・独・仏の東洋学の研究が進むにつれて、再び西夏語の存在が知られるようになりはじめた。

1900年に義和団事変が起こり、北京が列国の管理下に置かれると、市中「白塔」内の古文書が漁られて、その中から西夏語による『法華経』6巻が発見された。この経文は漢語の『法華経』と対照されて、若干数十の酉夏文字の意味の解読をもたらした。(西夏文字は表意文字なので、これは解読のほんの端緒にすぎない)

今では誰もが知るような、「絹は西へ、玉は東へ。大乗の教えも東へ。月氏国とか西夏国は東西文明の十字路に位置した国だった」というような歴史がこのようにして徐々に近代の学問の手のうちに入ってきたのだった。

だが、大量の西夏語文献を砂の中から掘り出して、西夏学の発展にはかり知れない貢献をしたのはロシアの探検家P・コズロフであった。コズロフの最初の探検はネフスキーがぺテルブルグ(のちレニングラード)大学東洋語学部中国・日本語学科に入学する2年前の1908年のことだった。翌09年のコズロフの2度目の探検ではハラ・ホト城内の仏塔(ストゥーパ)を発掘し、古書、古写本、仏画、仏像などのおびただしい数々を持ち帰った。だが、探検隊が連れていったラクダの背中だけでは持ち帰りきれない大部分の考古遺物は標識をつけて一旦土中に埋蔵された。

三度目は革命後の26年。ところが期待に反して標識はついに発見できなかった。砂丘が移動するからである。たくさんの埋蔵物の存在を知りつつ、その発掘は断念されて今日に至る。だが別の地点からの新たな発掘があり、その一部を今度も運べる限り持ち帰った。これらの発掘品のほとんどはぺテルプルグのロシア地理学協会の新館に保管された。

西夏語の文献の本格的な研究は、いまや開始されなければならなかった。

□□□ ネフスキー、西夏語と出合う

ネフスキーの関心が西夏語に向かうのは、彼の関心のなかにすでに西夏語にたいする一定の知識があったことが前提なのだろうが、前にあげた石浜純太郎の果たした役割も大きい。

石浜は東京帝大支那文学科卒。家業は大阪の製薬業で、それを大番頭にまかせて、中国周辺諸地域の文化や言語に関心を示し種々の文献を集める一方、1922年創立当初の大阪外語学校のモンゴル語科聴講生として2年間を送った。ネフスキーは2年から同大ロシア語科の講師であった。石浜はこう述べる。

…中略…それで頻りに吾友ネフスキー君を扇動して、ロシアには巨大な西夏蒐集があり、他に比倫すべきものが無いに関わらず研究は見るべきものが出ない様だから是非君が着手すべきものであると口説きました結果、私の所蔵の文献を貸して試みる事となりました。 石浜純太郎『東洋学の話』

ネフスキーは大阪時代(1922~29)にはアイヌ語、宮古方言、西夏語と関心を広げ、言語学、民族学に属する貴重な多くの論文を精力的に書いた。また大阪外語のほかに京大でもロシア語を教え、石田英一郎、高橋盛孝ら多くの若手研究者に学問的、人間的に深い影響を与えたという。 経済的にも恵まれ(月収が1000円にもなった)、家庭的にも平安(愛する妻イソと娘ネリがいて、気立てのよい妻の妹が家事を手伝い、食事のときには浄瑠璃のレコードを聞き、少し酒が入れば義太夫や日本やロシアの民謡も自ら歌って家族に聞かせた)で、ネフスキーの生涯で最も恵まれた時代だったと考えられる。宮古島への三度の旅行、中国(25年)、台湾(27年)への調査旅行、すべてこの時期のことだった。

しかしネフスキーはロシアに帰ろうとした。なぜか。

研究が緒についたばかりの西夏語の最大のコレクションはレニングラードにあるのだ。年譜によると、コズロフの三回目の探検の翌年27年には披はレニングラードのソ連科学アカデミーあてに西夏語資料の送付方を依頼し、なおかつ帰国の意思を固めたのであった。

ソ連の政情をどう理解していたかははっきりしない。彼は革命の直前、第一次大戦中の1915年にべテルブルグ大学の官費留学生として日本にやってきた。当時の志を持った多くの学生がそうだったように、彼も帝政ロシアの改革を望み、1917年、故国の革命の報を聞くと、友人に宛てた手紙には率直にそれを喜ぶ気持ちを綴った

けれども、在日中も帰国後も政治に積極的に関与するようないとまはなく、自分の研究に没頭する毎日だった。ただし日本の官憲はネフスキーがロシア人だというだけの理由で彼を尾行したり、行動を監視したりした。

1927年、いよいよ帰国のために動きはじめた。しかしこれは手間のかかる面倒な話しになった。

一つは、帰国後の研究継続の態勢がなかなか掴めてこなかったことである。だがこれは、ネフスキーを知るソ連国内の研究者たちの奔走で、母校レニングラード大学の助教授に迎えられることとなった。

もう一つは、家族を出国させることができなかった。ネフスキーは、とりあえず自分だけ一時的に帰国して、後に家族を呼びに戻る心積もりであったようだ。

当時、日本とロシアの往来はそう簡単にできるような状態になく、結局ネフスキーは1929年、単身帰国の途についた。ネフスキーは再来日を果たせず4年間まったく別生活の辛苦に甘んじた後、イソ母子の渡航が実現した。イソはこの間、東京下谷で玉突場を経営したりで日々をしのいできた。

ソ連でのネフスキーの西夏語(単なる文字の解読以外の多くの研究を含む)の研究はきわめて熱心に行われ、着実に成果をあげていくことができた。

西夏国は中国の辺境に位置する小国とはいいながら、極めて文化的なレベルの高い国であった。出版事業も盛んで、書物によっては5~10万という大部数で印刷されることもあったという。ネフスキーのように、日本における18年余りにわたる研究活動の経験によって民族学への多面的なアプローチの方法や技術を身につけた者にとって、その経嶺が新しい西夏語の研究に大いに生かされたことは充分に察せられることである。ネフスキーがこの研究をどれほど面白く感じていたかは、日本の研究者仲間への手祇にもありのままに書かれている。

ただし、『天の蛇』において、ネフスキーが行った[西夏語の研究]そのものに関する紹介は懇切にあるものの、それを手短にここに述べることは私の手には少々余ることなので割愛する。

また西夏語の研究に並行して、日本語の初級教科書の執筆、日本の民俗やアイヌ研究の論文、台湾曹族語の論文なども書いたり講演したり、多忙をいとわず仕事に邁進した。

『大学では、一年生には日本語入門、…中略…、三年生には(2年生は今年はなし)元禄文学(この学期は天の網島、来学期は五人女)四年生には古代文学(この学期は祝詞、来学期は万葉集)等をやって居ります…中略…』(石浜あて手紙)

日本語教師としての仕事への精勤ぶりひとつとっても驚くに値するものがある。『天の蛇』の著者の加藤氏は「レニングラードに帰ってからの約八年間の研究活動は真に超人的であった」と書く。

□□□ ネフスキー夫妻逮捕とその死の謎

ネフスキーとイソ逮捕の理由は分からない。1937年10月、数日の間を置いて逮捕され、ネリ(9歳)は言語学の親友コンラドに引き取られた。そのまま、二人の消息は全く分からなくなった。

イソ渡航の翌年の34年にレニングラードで起こった「キーロフ暗殺事件」をきっかけに「スターリン粛清」が始まっていた。36年に日本は「日独防共協定」を結び、日本人は敵国人であった。

渡航後、レニングラードでの生活はネフスキーにとっては8年、イソとネリには4年と少々の歳月であった。

逮捕の前、不安は身辺にひたひたとあった。7月にはネフスキーの恩師イワノフが逮捕されていた。ネフスキーやイソに「日本」から手紙や小包がしばしば届くことにも問題、否「危険」があった、と当時の政治状況からは言えるかもしれない。

イソは日本への手紙に、レニングラードでの日常生活において生活物資の不足があることなども書き送っている。(ただし家族にあてた手紙のほとんどは既に焼却されて失われた。)

ネフスキーが日本に残した蔵書と原稿は大戦中の1943年頃古書店に引き取られたが、蔵書はそのまま散逸。原稿だけは幸いにも蒐集家の長谷川幾久雄氏に買いとられ、後に天理図書館に収蔵されて今日に至っている。

ネフスキーにロシア語を学んだ石田英一郎氏(68年没)は、56年にネフスキーの消息を次の様に書いた。

「 …中略…[石田氏が]一昨年の初夏、シアトルのワシントン大学を訪れたとき、有名なソ連のモンゴル学者のP教授にお会いして、はじめてつぎのよう な不幸なニュースを聞くことができたのである。それによると、ネフスキーさ んの生死は…中略…37年前後から誰にも分からないという。はじめは日本人の奥さんが<日本のスパイ>という嫌疑で拘引され、まもなく獄死された。奥さんに次いで、ネフスキーさんもまた引っ張られたことまではわかっているが、 その後どうなったかは、戦後の今日でも、学会ではたれ一人知らない。おそら く九分九厘までは、この世から抹殺されてしまったであろうと言うのだ。…以下略…」 『桃太郎の母』 講談社

この一文の書かれた56年はソ連で歴史的なできごとがあった年であった。フルシチョフが20回党大会でスターリン批判を行い、ソ連の内外に衝撃を与えた。

そして翌年、ネフスキーは「名誉回復」されたのだった。

60年には彼の『タンダート(西夏)言語学』(2巻)がソ連科学アカデミーの手で刊行された。

62年にはネフスキーにレーニン賞が授与された。(最高の国家栄誉賞)

この賞を実際に受け取ったのは遺児のエレナ・ネフスカヤ、すなわちひとり娘のネリだった。

著者の加藤氏は72年の暮れにレニングラードの団地にネリを訪ねた。

ネリは小児科の医師として働く。同じく医者である夫とは、以前中国やカンボジアにも共に出て勤務したことがあるという。また加藤氏が訪ねる以前にも、ネフスキーに関心を寄せる日本人がまれに訪ねてきてくれた、という。

加藤氏にはネリ夫妻のカンボジア勤務の記念品だという小さな蛇の剥製が目にとまった。ネリはわずかに残る父の思い出を語ってくれた。

「…略…父はいつも夜中の2時ごろまで机に向かい、部屋中がもうもうと煙でいっぱいになるまで、つぎからつぎと煙草を吸っていました。それから翌日はまた研究所や大学へ出動し、夕方7時には帰ってきました。七つか八つだった私はその時間になると父の帰るのを迎えに広い通りの停留所まで出かけ、それから父と手をつないで家に帰りました。夕食がすむと、わずかの時間ですが父は私の相手になって、画を描いたり、お話をしたりしてくれました」

「母はロシア語が下手でした。ですから家では父も私もみんな日本語で話しました。[ネフスキーを知るある日本人の記憶では『陰で聞けば謹も外国人が話をしているとは気付かないほどだった』という程の日本語であった。]私が聞いた公式の通報によると、両親の死亡日は、父が1944年2月14日、母はそれよりあとの1945年12月13日です。死亡地はわかりません」

またネリは数年前、北海道にいる母方の叔父と連絡がとれたことも彼に話してくれた。

このネリの証言で、ネフスキー夫妻は逮捕された後の7年または8年の間生存していたことが確かなものとなり、恐らくは他の多くの人々が味わった悲劇の実際から、この一文の冒頭に引用した記事のように「シベリアの収容所に送られて死んだのだろう」と考えられるに至った。両親死亡の日付は、ネフスキーの名誉回復の作業に伴い、公的な何らかの文書に基づき明らかにされたものであるに違いない。

ただし同じ罪を着せられたイソの名誉回復のことは、あえて言及するまでもないのか当局が放置したままなのか、不明である。

加藤氏は思いを馳せた。

「両腕をもがれたにも等しく学問を奪われて、シベリアのどこかしらの収容所の過酷さの中に囚人とされ生きたネフスキーよ!」と。また、

「イソは夫より1年10ヶ月長く生きて、ネフスキーが死んだこともおそらくは知らずに同じロシアの大地に葬られた。それは彼女にとってせめてもの救いであったと考えたい」と書く。

既述のネリの証言では、ネフスキーの死については死亡地も死亡理由も明らかではなかった。

だが「公的に明らかにされた」とする死亡日についても疑問の残る余地はあった。

先に述べた「タングート言語学」はネフスキーの名誉回復の3年後の60年に、ソ連科学アカデミーによって刊行された。この本の巻頭、ネフネキーの肖像写真の下には「1892-1938」と書かれているのである。加藤氏はこれをいぶかしく思い、「権威ある出版物であるだけに考えさせられる」と書いている。

ネフスキーと同年の生まれ、同じぺテルブルグ大学を出て来日し、同じく日本人を妻にもち70年に神戸でなくなったロシア人がいる。オレスト・ド・プレトネルという。

ネフスキーと親交をもち、大阪の布施では一時同居もした。プレトネルは主に関西地方のいくつかの大学でロシア語やフランス語を長く教えてきた。神戸で亡くなる直前の病床で、著者の問い合わせに夫人の代筆(と思われる)で答えた。その中で彼は大戦前、ソ連から米国へ亡命したPという有名な学者からの話しとして、

「ネフスキーの亡くなったのは、はっきりとは判らないけれども、第二次大戦の始まる少し前の事であったらしいのです。磯子夫人と共でありましたようです。…語略…」と書いてきた。

一見、頼りなげな証言に思える。これでは死亡の月日も場所も分からない。公式通知の月日を覆すことはこの証言ではできない。しかし、公式通知とは異なる事実を知る人間がどこかにいるのかもしれない、という疑いも持とうとすれば持てるのではないだろうか。詳しい「事実」は依然として不明のままであった。

口口口 明らかになった死の真相

社会主義ソ連が崩壊していったことは紛れもない事実である。「社会主義」というのは、19世紀に資本主義の社会が育つに従い、その兄弟として生まれ、かつ育ってきた思想である。資本主義社会にあっては、この弟格の思想は現実の矛盾をよく照らす鏡として、その使命を果たして来たように私には思える。この弟の今後のことは気になる。

だが急激に解体していく現実の社会主義国家のほうはどうなのか。官許のイデオローグが予言してきた共産主義が地球を覆い尽くしたときに実現する「国家消滅」とは全く別の段階で、なぜ国民の支持を失い消えていくのか。ロシアでの権力の樹立に始まり、20世紀に生きた人類の半分を支配したユートビア思想も、消えていくソ連や東欧と運命を共にして思想史のテキストの中へとしまわれていくのだろうか。歴史の検証はどんな方法によって行っていったらよいのか。われわれは後世に伝えるべく、21世紀に向かいどんなテキストを書こうとしているのか。

そんなことを漠然と思いながら新聞を読んでいると、K、G、B、という3文字が目にとまった。縦の見出しで『KGB本部書類から娘が事実掘り起こすjと出ている。書いているのは加藤九詐氏であった。横の見出しには『悲運の東洋学者の最後』その下にやや小さく『ネフスキー生誕100年記念集会に出て』と書き添えてあった。

加藤氏はまず第一にこう書いた。

「私は死後半世紀余にしてこういう集会を開いてもらうネフスキーの人格、今の困難な状況の中で、なお悲劇的に死んだ偉大な先輩のことを忘れない人々のいることに心をうたれたものである」

彼はモスクワ、サンクトぺテルプルグ(旧レニングラード)両市のネフスキー記念集会に参加し、ネリさんにも会って新しい事実を知ることができた。ネリさんは「昨年2月、サンタトぺテルプルグのKGB本部にある関係書類を閲覧して、ネフスキー夫妻の逮捕と処刑の状況を明らかにし、ネリさん自身の苦難の人生を『両親について』という題で切々と綴っていたのだった」という。

なんと、死刑(銃殺)は逮捕のわずか1月余の後に行われていた。

「ネフスキー夫妻ら7人はレニングラードのKGB本部で同じ日に銃殺され、そこからネヴァ川に大量の血が流れ込み、特別の船でその血を 散らせたと伝えられる」

それは、1937年11月24日のことだった。シベリアのラーゲリ(収容所)は囚人ネフスキーの到着を迎えたりはしなかったのだ。

この記事には、「摘発」に携わった内務人民委員部の工作員の名も挙げられている。また、イソ夫人の名誉回復のことにも触れてあった。

[付録・朝日92.4.06 部分イメージ]

□□□ あとがき

同時期に政治権力内部で行われた最も大がかりな粛清事件は「右翼=トロツキストブロック裁判」と呼ばれる。事実無根の、陰惨きわまりないこの事件の被告たちの名誉は今日では回復された。さらには、右派ブハーリンら一部の者については近年に至って共産党の党籍回復まで行われた。しかしそういうことは、今日に至っては後の祭りに過ぎない、としか言いようがない。

よく知られる女優の岡田嘉子の悲劇(彼女は2年間の拘留で生命は助かったが、一緒にサハリン国境を北に超えた共産党員の杉本長吉は39年スパイ容疑で銃殺されたことが89年になって判明した。岡田もそれまで杉本の死を病死であると通知され、死の真相を知ることができなかったという)も全く同列の国家犯罪こよって起こされたことであった。

昨年の暮れ、日本共産党はこともあろうか野坂参三氏を除名するという、党の根本的威信にかかわる重大な決断を行った(92年12月27日)。これも同時期に全く同質内容で行われた権力犯罪に、野坂氏が自己保身の目的で積極的に加担したことが明らかになったことによる。自分がスパイの嫌疑を受けないですむために、同志ひとりをコミンテルンに告発し、告発された山本懸蔵氏は国家反逆罪で39年に銃殺された。なお山本氏は56年に名誉回復された。

しかし、権力が行った犯罪は権力自らを深く腐敗させ、結局その権力自体の死へとつながっていった。ソ連崩壊の理由については、他にもいくつも挙げるべきことがらはあると思うが、スターリン体制が起こした、歴史的にはナチズムにも比較しうる深刻な国家の犯罪が、今日ようやくにしてその全体と本質を明らかにされようとしている。

またあえて言うなら、あのレーニンとてもこの種の権力犯罪とは無縁ではなく、彼の『国家と革命』が「パリコンミューン失敗」を踏まえて述べる赤色テロリズム肯定ほどスターリン体制に好都合な教科書はなかったのではないだろうか。

第二次世界大戦を、ファシズム国家対民主主義国家の対立、などと定義することはさらさらおかしな誤りなのである。

以下はロシア保安省がイズベスチヤに最近発表した数字である。その数字を挙げてこの稿を閉じることにする。

1917(ロシア十月革命)~90年の間に国家反逆罪などで385万余が起訴され、そのうち82万余が銃殺された。これは政治犯の5人に1人が処刑されたことを示す。また、1930~50年代(スターリン時代)に起訴された政治犯のうち73万7千人が名誉を回復。87~90年には新たに釣104万4千人が名誉回復された。(朝日新聞モスクワ支局発92年8月4日)

385万人、この数字が仮に正しいとして、数には数えられない被害者がこの外側にどれだけ多くいたことか……たとえばネリのような。

1992年度「紀要」掲載の本文は以上。

【ホームページ収録にあたっての補記】 追加的な記述はすべてここに行うこととした。

1) 当該『紀要』が発行された約2年後の1995年3月20日、いわゆる「地下鉄サリン事件」が発生した。オウム真理教に起因した組織犯罪が続々明らかになっていく中で、やや間を置いた同年5月16日、教壇の最高責任者(いわゆる教祖)松本智津夫がサテアン(教壇道場)天井裏に潜む所を発見・逮捕された。

このとき、自分は「連合赤軍事件」、また特に関係事件中の仲間割れによる12名の同志殺害(その多くにいわれなき過酷なリンチ行為を含み、「総括」という組織内の符丁がしばらく流行語にまでなった)を想起した。これには結党前の脱党者2名殺害も同質事件としてあった。

また、ずっと古くは、戦艦ポチョムキン号水兵たちが亡命先で繰り広げた陰惨な仲間割れ事件に通ずる政治組織の普遍的陥穽を感じ取った。

他の例では、日光古峰ヶ原への登山道脇の祠は、若い修験者が脱走し捕縛され殺害された事件の慰霊のためのものである。

組織の大小にかかわりなく、宗教教団と政治結社の別なく、どれも人類暗愚の振る舞いであろうが、松本智津夫たちが自己都合に援用したロジックは密教の『金剛頂教』にあるとされ、スターリン体制下のレーニン『国家と革命』とはまさに類比的関係にある、とみるべきであろう。

2) 本稿以後のネフスキーとその家族、ならびに加藤九祚氏の動向をつたえる追加記事の一部を添付する。

○ 05.9.29 朝日 シリーズ記事 (日露)交流150年、司馬遼太郎のロシア 6 悲劇の学者 日本へ興味継いだひ孫 (内容) ネフスキーの紹介、およびエレーナ・ネフスカヤ(愛称ネリ)、その孫たちの近況をサンクトペテルブルクに取材。この年のネリ77歳。

○ 08.10.28 朝日 シリーズ記事 中央アジアと私 国立民族学博物館名誉教授 加藤九祚さん(86歳) ほれた遺跡「百歳まで掘る」 (内容) 彼の略歴および近況。現在は中央アジア、ウズベキスタン南部のアムダリア川流域遺跡の発掘調査に従事する。

3) 西夏語関係資料が国立民族学博物館に収蔵されていることが分かり、本稿執筆中に訪問したが、館内模様替え中で具体的資料を入手できず、そのまま怠慢放置してきた。現在の自分に、もはや館に再訪の余力はない。ただし、参考までに掲げる次のサイトは一般向けテキストとしてたいへん懇切である。http://dsr.nii.ac.jp/rarebook/08/

4) 当時の政治状況とラーゲリでの生活実態理解の参考に以下を挙げる。

○ 『夫ブハーリンの想い出』上下巻 アンナ・ラーリナ著 岩波書店1990年刊 アンナ・ラーリナはボルシェビキ内の右派であったブハーリンの妻。収容所拘禁中に一度は銃殺寸前執行が停止され、一命を取り留めた経験もあった。

○ 『スターリンの大テロル』 O・フレヴニューク著 岩波書店1998年刊

ソ連解体後の新資料に基づく。「37年から38年の国家テロルの犠牲者は200万人以上、うち100万人以上が拷問と銃殺で殺された」とする。また「密告と事件のねつ造により保身を図った人間もいれば、自分の命を落としてまで人を助けようとした人間もいた」とも書く。先述した野坂参三はまさに前者であったのである。しかし彼は、さもなくば自分の方の命が危ういと感じたのかもしれない。

以上記述 10.12.03.

5) 岡井隆歌集「ネフスキイ」書肆山田 2008.10.25発行のことが気がかりであった。この「ネフスキイ」は本稿のニコライ・ネフスキーである。某公立図書館に手配し、今月になってこの歌集を読んだ。

歌数の多いこの一冊中最終章としてネフスキーの一連は収められていたが、「あとがき」によると「2007年10月某日朝日カルチャーセンター立川で行われた朗読会のために作った。もと題詠「月」に応じたもの。」とある。本稿でもはじめの方で触れている宮古群島の伝承「変若水(シリミズ)の儀礼」(論文の題は「月と不死」)に嘱目しての連作で、作った歌の約半数を削った、と書く。発表に当たって本気の一連、締めくくりの一章なのである。

さて、歌中、妻イソと子ネリのことには全くどこにも触れてないが、テーマからして当然にも、ネフスキイ一の運命やスターリン体制下ソ連のことに言及がある。ただし連作冒頭のことばがきの3行目が以下のようであった。

「あはせて、シベリヤにて死にし、N・ネフスキイの霊に捧げる。」

娘ネリの努力によって91年、ネフスキーの死の真相が明らかになっていること、本稿・本文の終章「レニングラードのKGB本部で同じ日(1937年11月24日)に銃殺され」が正しく、岡井氏と出版社編集者はこれを出版時に押さえていなかった、と思われる。短歌そのものはおもしろい一連であった。

以上記述10.12.31.

N.ネフスキーのページ の 先頭行に戻ります